"Kurang lebihnya 8 dari 10 penyintas yang kami tangani punya riwayat kekerasan sebelumnya. Paling banyak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), eksploitasi seksual, dan kriminal umum," kata Riza Wahyuni, psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur.

Dicontohkan oleh Riza, seorang perempuan pekerja seks yang ditangani PPT Jawa Timur pernah mengalami kekerasan seks di tempat asalnya. Perempuan umur 20 tahun itu, sebut saja Mawar, diperkosa oleh beberapa laki-laki yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Salah satu di antaranya bahkan ayah dari pacarnya sendiri.

Akibat peristiwa tersebut, Mawar hamil. Merasa malu, hina, dan terancam, Mawar pun lalu kabur ke Surabaya. Di kota yang tidak terlalu dikenalnya tersebut, Mawar menggelandang tanpa tujuan sampai akhirnya ditolong oleh seorang tukang becak. Mawar dirawat, diberi makan dan tempat tinggal.

Malangnya, saat mulai merasa punya tempat aman untuk berlindung, Mawar kembali harus menghadapi kenyataan pahit. Oleh si tukang becak, Mawar dijual ke sebuah lokalisasi. Sejak saat itu, ia dipaksa melayani para lelaki hidung belang.

"Rangkaian pengalaman buruk itu membentuk trauma kompleks yang tidak mudah untuk ditangani. Korban menjadi sangat depresi, menutup diri dan tidak mudah percaya pada siapapun," jelas Riza yang berpengalaman menangani korban tindak pidana perdagangan orang sejak tahun 2005.

Trauma kompleks sering ditemukan pada korban perdagangan orang, termasuk yang mengalami eksploitasi seksual seperti Mawar. Sebelum dijual sebagai pekerja seks, para korban maupun penyintas saat berada di tempat asal sudah lebih dulu mengalami berbagai bentuk kekerasan yang membentuk trauma.

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perceraian, pelecehan seks, dan kriminal umum seperti hipnosis dan perampokan, merupakan bentuk-bentuk pengalaman traumatis yang banyak dialami para pekerja seks dewasa sebelum dijual. Sedangkan pada remaja, bahkan konflik dengan orang tua pun bisa membentuk trauma kompleks ketika akhirnya mereka terjerumus dalam tindak pidana perdagangan orang.

Laporan Vietnam News menyebut bahwa sebagian besar korban perdagangan orang di negara tersebut juga berasal dari keluarga miskin dan tidak punya pekerjaan. Sementara itu, Dr Mary Catherine Burke dari American Psychological Association Task Force on the Trafficking of Women and Girls dalam salah satu tulisannya menyebut kelompok ini sebagai target empuk tindak pidana perdagangan orang karena tidak memiliki cukup sumber daya dan kesempatan kerja.

Klik NEXT untuk masuk ke bagian berikutnya.

1. Violation of Trust

|

Ilustrasi (Foto: Thinkstock)

|

"Kebanyakan korban perdagangan orang memang berasal dari kelompok rentan. Memang punya masalah sebelumnya, dan biasanya punya pola menghindar dari masalah," kata Wulan Ayu Ramadhani, psikolog dari Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Cipayung, Jakarta Timur.

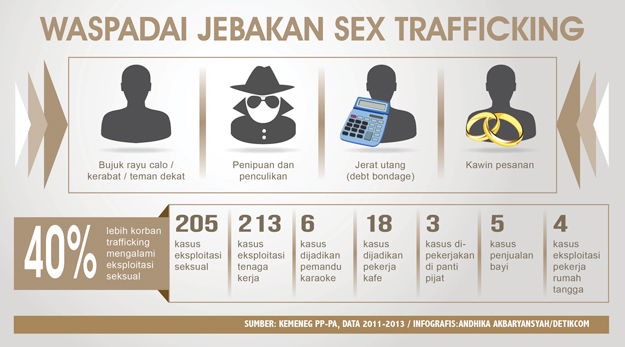

Saat kabur dari masalah, korban akan bertemu dengan agen, sebagai penyalur korban perdagangan orang, yang umumnya memang berasal dari lingkungan dekat. Bisa teman sendiri, saudara dekat, atau bahkan keluarga sendiri. Kalaupun pelakunya orang asing, terlebih dahulu mereka akan merayu korban untuk membangun kepercayaan atau 'gain trust'.

Dalam banyak kasus, para pelaku tindak pidana perdagangan orang memang berasal dari lingkaran orang-orang dekat. Di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Indramayu misalnya, korban dijual oleh orang tuanya sendiri sebagai jaminan hutang sejak mereka masih kecil.

Para agen yang juga berperan dalam membentuk trauma kompleks. Mereka menawarkan pekerjaan sebagai jalan keluar dari berbagai masalah yang sedang dihadapi korban, namun akhirnya justru menjerumuskannya ke dalam masalah baru yang lebih pelik dengan menjualnya sebagai pekerja seks.

"Ada violation of trust di situ. Korban dikecewakan oleh orang-orang yang dipercaya bisa mengatasi masalahnya," kata Wulan.

Jerat hutang kemudian dipakai para mucikari untuk membuat para pekerja seks merasa tergantung, tidak berdaya dan akhirnya tidak pernah bisa keluar dari dunia tersebut. Bahkan dengan memanfaatkan kepercayaan korban, para agen dan mucikari mengancam akan menyebar identitas korban sebagai pekerja seks jika korban coba-coba ingin melawan.

2. Penanganan Belum Komprehensif

|

Ilustrasi (Foto: Thinkstock)

|

Meski tidak banyak, kondisi serupa juga bisa dijumpai di fasilitas-fasilitas pemulihan trauma psikologis yang ada di Indonesia, termasuk di RPTC Cipayung. Menurut Wulan, kecenderungan untuk melarikan diri berhubungan dengan pola menghindar yang dimiliki oleh para korban atau penyintas.

"Ketika masuk ke sini kan ada aturan-aturan. Jam sekian harus bangun, jam sekian berkegiatan. Buat beberapa orang, kondisi seperti membuat mereka merasa seperti dikontrol lagi. Seperti tidak ada bedanya dengan saat mereka diperdagangkan. Nah, bagi mereka yang punya pola menghindar, maka kecenderungan untuk melarikan diri akan lebih besar," jelas Wulan.

Wulan mengakui bahwa penanganan trauma di RPTC Cipayung maupun fasilitas pemulihan trauma lainnya memang belum ideal. Namun dibandingkan dengan yang melarikan diri, korban atau penyintas yang tinggal untuk menjalani proses rehabilitasi jauh lebih banyak.

Kalaupun ada kekurangan yang dirasa menyulitkan proses pemulihan, Wulan lebih menekankan pada keterbatasan waktu penanganan. Umumnya para korban atau penyintas ditampung hanya selama 3 bulan sebelum akhirnya dipulangkan lagi ke keluarganya. Dalam praktiknya, beberapa korban atau penyintas butuh waktu lebih lama.

Proses pemulihan trauma membutuhkan waktu lebih lama antara lain jika korban atau penyintas mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Seorang pekerja seks yang ditangani Wulan misalnya, dijual ke Malaysia dan melayani tamu yang sebagian besar berasal dari etnis India. Sampai di Indonesia, ia masih ketakutan bila berhadapan dengan orang dengan penampilan fisik mirip orang India.

Elvi Hendrani, Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa pemulihan trauma psikologis merupakan salah satu bagian paling sulit dalam penanganan korban tidak pidana perdagangan orang. Dalam waktu yang terbatas, ada banyak proses yang harus dilakukan termasuk di dalamnya reintegrasi sosial.

"Korban yang mengalami eksploitasi seks, dijadikan pekerja seks, akan dibayangi stigma negatif. Yang kita lakukan dalam reintegrasi sosial adalah menyiapkan masyarakat di lingkungannya agar bisa menerima korban," kata Elvi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai bahwa layanan pemulihan trauma di Indonesia masih kurang komprehensif. Menurut Anis yang baru-baru ini terlibat dalam pemulangan 6 pekerja seks asal Indonesia yang dijual ke Malaysia, masa depan korban atau penyintas selepas dari tempat penampungan juga perlu dipikirkan.

"Di Indonesia, problemnya berlapis. Mayoritas miskin dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga ada beban memikirkan masa depan keluarga. Memikirkan alternatif pekerjaan juga bagian dari trauma healing yang seharusnya perlu dibangun," kata Anis.

Apa yang dialami Mawar di Surabaya cukup mewakili rumitnya penanganan trauma pada penyintas tindak pidana perdagangan orang. Selepas dari penanganan oleh PPT Jawa Timur, ia masih harus menghadapi pilihan sulit, antara mencari lingkungan baru atau kembali ke daerah asal.

"Kami tidak menganjurkan dia untuk pulang. Tapi kondisinya memang sulit, dia berasal dari keluarga miskin dan mau tidak mau harus pulang untuk merawat neneknya yang sedang sakit dan sebatang kara. Akhirnya dia memilih pulang dengan risiko akan bertemu lagi dengan orang-orang yang dulu memperkosanya," kata Riza.

3. Sex Trafficking

|

Ilustrasi (Foto: Thinkstock)

|

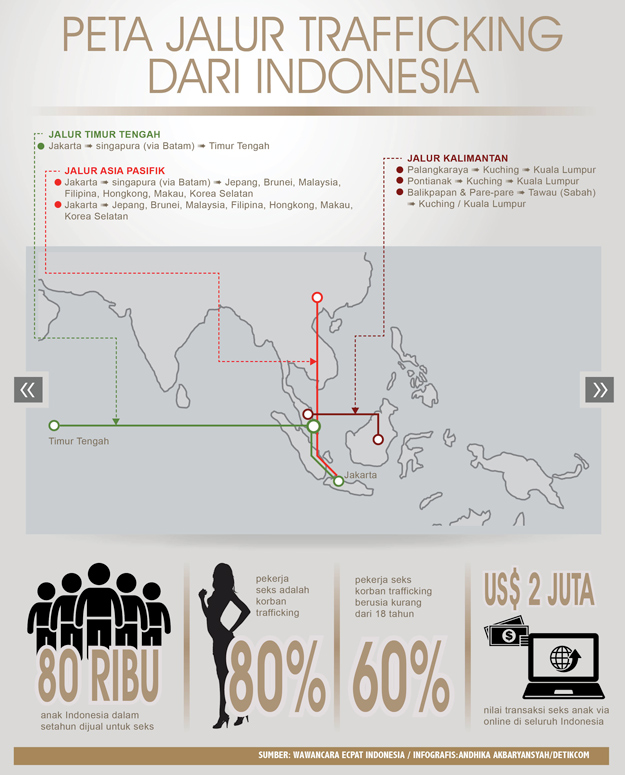

Ahmad Sofyan, koordinator ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) Indonesia memperkirakan 80 persen dari sekitar 200 ribu pekerja seks yang terdaftar merupakan korban perdagangan orang. Dari jumlah tersebut, 60 persen di antaranya masih di bawah umur.

"Tiap tahun, kurang lebih 80 ribu anak di Indonesia dijual untuk seks," ungkap Sofyan.

Masih menurut Sofyan, tujuan perdagangan anak untuk seks adalah kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sedangkan untuk tujuan luar negeri, anak-anak korban perdagangan orang banyak dijual ke berbagai negara di Asia Tenggara, ke Jepang dan Korea, dan sebagian kecil ke Taiwan.

Halaman 4 dari 4